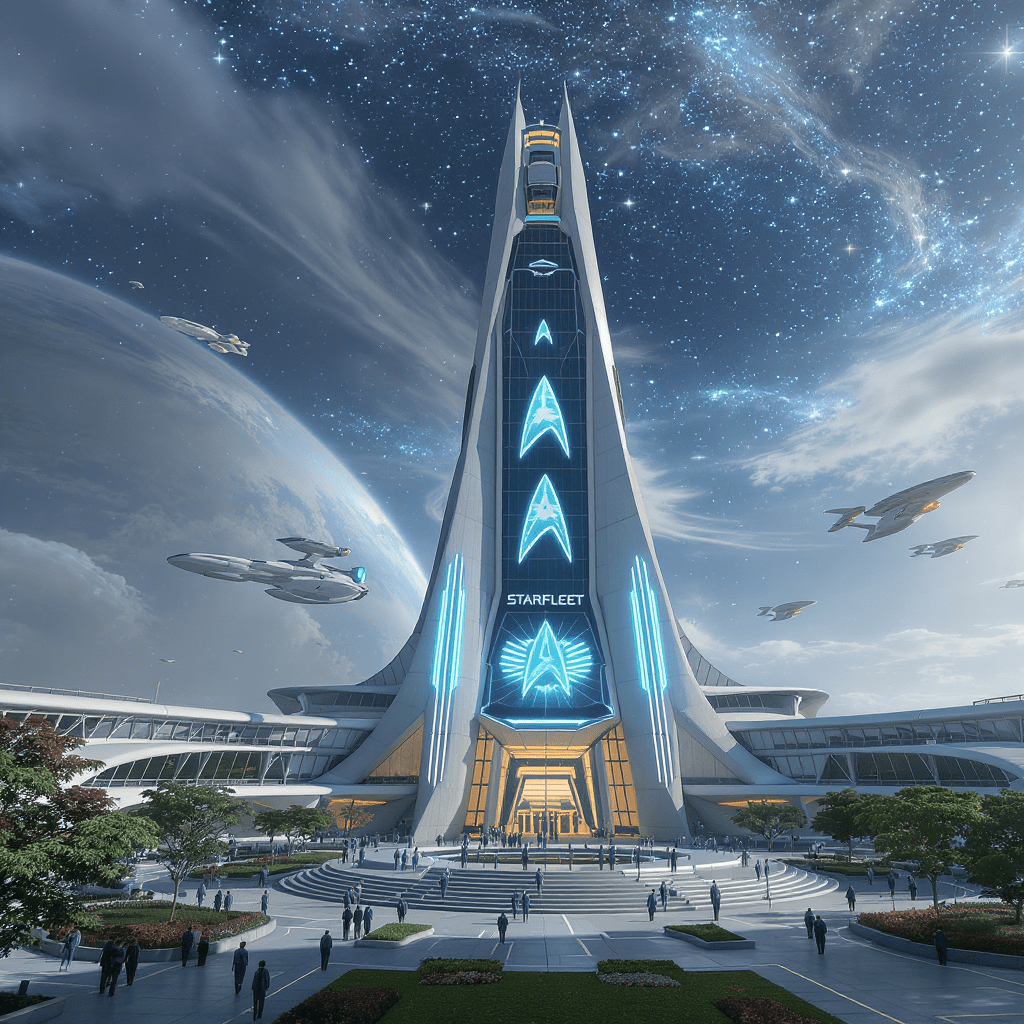

Une Astuce Géniale Qui Donne à Star Trek : Starfleet Academy Une Immensité Époustouflante

Ce qui frappe, dès les premiers instants de Star Trek : Starfleet Academy, ce n’est pas une bataille de plus ni une surenchère de périls cosmiques. C’est une sensation plus rare, presque tactile : celle d’un monde vaste, traversé par des circulations, des cultures et des désirs contradictoires. Une immensité, oui, mais fabriquée avec une astuce de cinéma assez simple en apparence – et redoutablement efficace quand elle est assumée avec méthode.

Un Star Trek qui mise sur la reconstruction plutôt que sur l’adrénaline

La série s’inscrit dans l’héritage contemporain de la franchise en tant que dérivation de Star Trek : Discovery, tout en opérant un déplacement net de ton. Là où certaines déclinaisons récentes ont privilégié l’urgence, le choc et la menace permanente, Starfleet Academy retrouve une veine plus patiente : celle de la diplomatie, de la reconstruction et de la politique au sens noble – comment refaire société après un effondrement.

Le contexte fictionnel aide : la galaxie porte encore les cicatrices de The Burn, cataclysme qui a presque réduit Starfleet à néant et entraîné, bien avant l’époque de la série, la dislocation de la Fédération. La réouverture de l’Académie n’est donc pas un simple décor de campus : c’est un geste symbolique, un acte de foi. Et c’est précisément là que la série trouve son énergie dramatique. Au lieu de poser le danger comme un interrupteur narratif, elle pose la confiance comme un chantier.

L’astuce : filmer une institution comme un écosystème vivant

L’astuce géniale – celle qui donne cette immensité – tient moins à la VFX qu’à une décision de mise en scène et de production : traiter l’Académie comme un organisme. Un lieu où l’on sent, en permanence, qu’il se passe autre chose hors cadre. Dans une série, c’est un luxe : beaucoup de productions se contentent de faire exister le monde par le dialogue. Ici, on choisit de le faire exister par la circulation.

Concrètement, cela passe par une idée très « cinéma » : multiplier les plans amples, les axes de profondeur, les traversées et les arrière-plans actifs. Le cadre respire parce qu’il est rempli – pas de manière décorative, mais fonctionnelle. On voit des groupes d’élèves se presser, bifurquer, hésiter, se retrouver. Le montage ne fige pas l’espace, il l’organise comme une ruche. Résultat : dès deux épisodes, on croit à l’école comme on croit à une ville.

Des figurants comme carburant narratif

Ce détail, souvent sous-estimé, change tout : la série investit dans une masse de présences. Les figurants ne sont pas seulement là pour « faire genre ». Ils créent une impression de densité sociale. Dans une école, le récit principal ne devrait jamais être le seul récit. Et Starfleet Academy l’a compris : ce que l’on ne suit pas explicitement participe au sentiment d’univers.

En tant que cinéaste amateur, c’est le genre de leçon que je garde précieusement : l’ampleur ne vient pas forcément d’un plan truqué, mais de la manière dont on organise des trajectoires humaines (ou extraterrestres) dans un espace lisible. La sensation de grandeur naît de la logistique visible.

La diversité extraterrestre comme mise à l’échelle du monde

Si l’Académie semble gigantesque, c’est aussi parce qu’elle est peuplée comme un carrefour. Le casting principal fait un choix clair : un humain “token” (Caleb) au milieu d’une majorité d’élèves et d’adultes non humains. On y croise notamment une hologramme consciente, un Klingon, une Betazoid, et d’autres espèces moins familières. Ce basculement est plus qu’un gimmick : il redonne au mot “Fédération” un sens sensible, immédiat.

La série s’autorise alors un plaisir de spectateur très ancien, presque lié aux premiers âges de la science-fiction télévisuelle : observer les variations d’apparence, d’attitudes, de codes sociaux. Mais elle le fait sans transformer l’altérité en attraction de foire. La diversité sert surtout une idée dramatique : l’Académie rassemble des adolescents qui n’ont pas grandi dans un même récit collectif, parce que des siècles d’isolement ont fragmenté les imaginaires. Cela se filme dans les regards, dans les regroupements, dans les façons d’occuper l’espace.

Des clins d’œil qui élargissent la galaxie au lieu de la refermer

On aperçoit des espèces connues (Ferengi, Vulcains, Romuliens) et d’autres plus rares, dont certaines issues d’extensions transmedia. L’important n’est pas la référence en elle-même, mais sa fonction : elle agit comme une fenêtre. Elle suggère que la galaxie ne se limite pas au casting principal. Contrairement à une nostalgie qui tournerait en rond, ces touches donnent l’impression d’un univers qui continue hors champ.

Des décors physiques pensés comme un “vrai” campus

La sensation d’immensité tient également à une donnée de production décisive : des décors construits pour durer, vastes, modulables, habités. On a beaucoup parlé d’un dispositif de plateau particulièrement ambitieux pour une série Star Trek récente, et cela se sent à l’image. Réfectoires spacieux, couloirs à perte relative, bureaux, dortoirs, quad central : ce ne sont pas des pièces isolées filmées en champ-contrechamp, ce sont des zones d’un plan d’ensemble.

Le décor devient un outil narratif. Quand une série sait où se situent ses personnages, elle raconte mieux les rapports de pouvoir, les distances affectives, les seuils symboliques. Dans une école, franchir une porte, traverser une cour, monter un escalier : tout cela est du récit. Ici, l’Académie n’est pas un fond ; c’est une machine à fabriquer des interactions.

Le contraste avec l’U.S.S. Athena : deux échelles, deux rythmes

À cette architecture du campus répond un second espace : l’U.S.S. Athena, vaisseau de maintien de la paix. Ses intérieurs assument un classicisme “Star Trek” (fauteuil de commandement, stations, écran de visée), comme un repère familier. La série joue alors sur une alternance d’échelles : l’Académie comme espace social foisonnant, le vaisseau comme espace de décision, plus resserré, plus hiérarchisé. Ce va-et-vient structure le rythme et évite l’effet “sitcom de couloirs”.

Une mise en scène de l’aspiration : le grand angle moral de la série

Quand on dit qu’une œuvre a une note d’aspiration, on parle souvent de thématique. Ici, c’est aussi une question de langage audiovisuel. Tout, dans la manière de présenter cette première promotion, insiste sur l’idée d’un futur à réinventer : les cadets ne sont pas seulement des héros en formation, ce sont des vecteurs de recomposition. Ingénieurs, médecins, diplomates, officiers : la série replace les métiers, donc la société, au centre de l’aventure.

Cette orientation a une conséquence esthétique : l’action n’est pas évacuée, mais elle n’est plus la colonne vertébrale. Le suspense se déplace vers le fragile, le politique, le relationnel. Et c’est là que l’immensité devient intelligible : une galaxie ne paraît grande que si l’on sent ce qu’il faut pour la relier. La série filme la reconnexion comme une épopée lente.

Liens, casting et figures d’autorité : quand le hors-champ nourrit l’attente

Le sentiment d’univers provient aussi de la manière dont la série installe ses autorités et ses zones d’ombre. Le personnage incarné par Holly Hunter, capitaine Nahla Ake, n’est pas présenté comme une simple figure de commandement : sa présence ouvre des promesses de continuité et de ramifications. À ce titre, le fait que son arc puisse révéler un lien notable avec une autre série de la franchise intrigue, comme l’évoque cet éclairage : https://www.nrmagazine.com/le-personnage-de-holly-hunter-dans-star-trek-starfleet-academy-revelera-un-lien-tres-interessant-avec-strange-new-worlds/.

La série joue également sur des détails de caractérisation qui relèvent presque de la mise en scène corporelle – une posture, une manière d’occuper l’espace, de tenir une assemblée. Là encore, l’ampleur ne vient pas d’un discours, mais d’un signe. Un élément abordé autour du mystère d’une posture distinctive : https://www.nrmagazine.com/star-trek-starfleet-academy-holly-hunter-devoile-en-exclusivite-le-mystere-de-la-posture-unique-du-chancelier-ake/.

Et puis il y a l’idée, très “Trek” au fond, que l’institution elle-même a une voix – parfois au sens littéral. La présence d’un doyen numérique, et la sensation familière que peut produire son timbre, raconte quelque chose de notre rapport contemporain aux figures d’autorité médiatisées. À ce sujet : https://www.nrmagazine.com/pourquoi-la-voix-du-doyen-numerique-de-lacademie-starfleet-dans-star-trek-vous-dit-quelque-chose/.

Un univers qui s’ouvre, là où l’ère streaming s’était parfois refermée

Depuis 2017, la télévision Star Trek a alterné entre deux pulsions : l’expansion et le repli. Certaines séries ont assumé une forme de huis clos (un vaisseau, une mission, une petite famille de personnages), d’autres ont préféré la référence, parfois jusqu’à l’auto-commentaire. Starfleet Academy tente autre chose : mesurer l’état du monde, poser la question de ce qui reste à retisser, et surtout montrer que des peuples entiers frappent de nouveau à la porte.

La grande promotion de cadets sert alors de baromètre : si autant de jeunes s’engagent, c’est que l’idée de Fédération redevient désirable. Narrativement, c’est malin : plutôt que d’expliquer la reconstruction, la série la montre sous la forme la plus concrète possible – une génération qui choisit d’y croire.

Lecture critique : l’ampleur comme promesse, et le risque qui l’accompagne

Cette stratégie d’immensité a une contrepartie : plus l’espace est grand, plus la série doit prouver qu’elle sait guider le regard. Une foule, une diversité d’espèces, une multiplication de visages récurrents – tout cela peut créer une vibration grisante, mais aussi une dispersion. L’équilibre dépendra de l’écriture : de la capacité à faire émerger des trajectoires nettes sans réduire l’ensemble à un organigramme de personnages.

Autre point délicat : l’absence relative de violence spectaculaire, si elle distingue la série et lui redonne un souffle, l’oblige à exceller ailleurs – dans les dilemmes, les négociations, les conflits de valeurs, la dramaturgie du dialogue. C’est souvent plus difficile que de faire monter la tension par l’attaque d’un ennemi. Le cinéma (et la série) sait que le verbe n’est passionnant que lorsqu’il a des conséquences visibles sur l’espace et les corps.

Le futur comme casting : quand un méchant doit être à la hauteur de la galaxie

Même une série tournée vers la diplomatie aura besoin de frictions, d’oppositions, de figures capables d’incarner une menace idéologique ou morale. La question n’est pas “faut-il un méchant”, mais “que dit-il du monde en reconstruction”. L’actualité autour de Paul Giamatti, de son inspiration revendiquée et de son rapport à l’imaginaire des antagonistes “Trek”, est intéressante à lire sous cet angle : https://www.nrmagazine.com/paul-giamatti-de-starfleet-academy-puise-son-inspiration-pour-son-nouveau-mechant-dans-le-plus-grand-vilain-de-star-trek/.

Et comme les acteurs parlent souvent mieux qu’on ne le croit de la grammaire d’une franchise, savoir quel film Star Trek il place au-dessus des autres n’est pas anodin : cela renseigne sur l’idée qu’il se fait du ton, du rythme, et de la “texture” morale de cet univers. Pour ceux que cela intéresse : https://www.nrmagazine.com/star-paul-giamatti-revele-son-film-star-trek-prefere-un-choix-qui-ne-vous-surprendra-pas/.

Regarder autrement : l’immensité n’est pas un décor, c’est une méthode

Ce que Star Trek : Starfleet Academy réussit, dans ses premiers pas, c’est à fabriquer l’immense avec des outils très concrets : des corps dans l’espace, des décors physiques qui se laissent parcourir, une diversité qui n’est pas un slogan mais une échelle, et une mise en scène qui préfère l’écosystème au duel. L’astuce, au fond, consiste à ne pas confondre le “grand” avec le “bruyant”. Une galaxie paraît vaste quand on sent qu’elle est habitée, et qu’elle exige du temps pour être recousue.

Reste une question, passionnante parce qu’elle est fragile : une fois l’immensité installée, la série saura-t-elle maintenir une écriture assez précise pour que cette foule ne devienne pas un simple fond animé, mais une vraie promesse de récits, de contradictions et de futurs possibles ?

Passionné de cinéma depuis toujours, je consacre une grande partie de mon temps libre à la réalisation de courts métrages. À 43 ans, cette passion est devenue une véritable source d’inspiration et de créativité dans ma vie.