Star Trek : Starfleet Academy Rend Un Hommage Émouvant À Un Personnage Chéri De La Série TNG

Il existe des hommages qui s’annoncent à voix haute, et d’autres qui se glissent dans l’image avec la délicatesse d’un souvenir. Dans Star Trek : Starfleet Academy, l’un des gestes les plus touchants n’est pas un discours, ni un grand effet de prestige, mais un nom inscrit dans l’espace. Une simple signalétique, et tout un pan de l’ADN trekker remonte à la surface : celui d’une sagesse quotidienne, humble, presque domestique, qui a longtemps servi de boussole morale à des héros trop pressés de devenir des légendes.

Attention : cette analyse évoque des éléments des épisodes 1 et 2 (sans entrer dans le détail des rebondissements).

Un futur lointain, et pourtant une mémoire intacte

La série prend place au 32e siècle, soit à une distance vertigineuse des époques balisées par The Next Generation ou même Voyager. Ce décalage pourrait produire un effet de table rase : nouveaux codes, nouveaux visages, nouvelle mythologie. Or, le choix dramaturgique le plus fin consiste justement à faire l’inverse : montrer une Fédération qui a dépassé son âge d’or, mais qui continue de se raconter – et de se transmettre – à travers des traces, des lieux, des rituels.

Dans les premiers épisodes, la série multiplie les signaux de continuité : un mur d’honneur où s’alignent des noms-cathédrales (Spock, Uhura, Riker…), un pavillon estampillé James T. Kirk. Ce sont des repères attendus, presque institutionnels. Mais l’hommage le plus émouvant surgit ailleurs, au détour d’un plan qui accepte le silence.

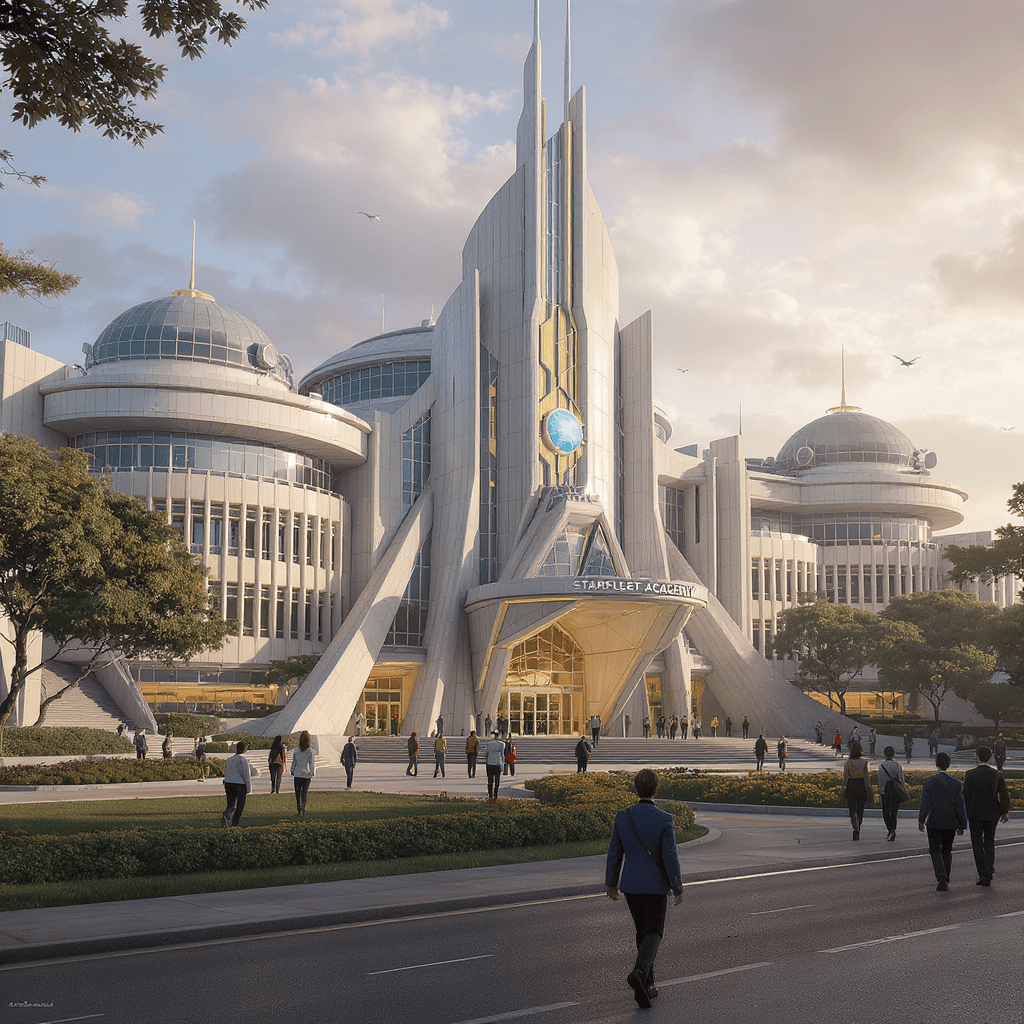

Un nom sur une pelouse : l’art du détail qui raconte plus qu’un dialogue

Lors d’un cours de combat en extérieur, la caméra insiste sur un lieu : Boothby Memorial Park. La mise en scène ne souligne pas l’information au stabilo. Elle laisse au spectateur le travail du raccord émotionnel – et c’est précisément ce qui rend l’instant précieux. Au cinéma comme en série, cette méthode relève d’une foi : croire que le public peut lire un cadre, pas seulement écouter des répliques.

Ce type de détail agit comme un montage mental. On n’est plus tout à fait dans le 32e siècle : on revoit les allées de l’Académie, on sent l’ombre des arbres, on entend presque le bruit des pas pressés. Ce n’est pas un clin d’œil gratuit ; c’est une manière de rappeler que Starfleet n’est pas qu’une organisation, mais une culture, une pédagogie, une éthique qui s’impriment dans les lieux.

Pourquoi Boothby compte : la sagesse hors-champ de The Next Generation

Pour qui a grandi avec TNG, Boothby n’est pas un héros de passerelle ni un stratège galactique. C’est un jardinier, un gardien des lieux, une présence rassurante. Introduit d’abord comme une figure évoquée avec respect, puis montré à l’écran, Boothby a toujours fonctionné comme un personnage-pivot : celui qui rappelle que l’Académie ne forme pas seulement des officiers, mais des individus capables d’orienter leur jugement.

Ce qui frappe, rétrospectivement, c’est la manière dont la franchise a donné à ce “second rôle” une puissance presque mythologique. On dit d’un capitaine qu’il change l’Histoire ; on montre rarement ce qui le change, lui. Boothby, c’est ce maillon invisible : l’éducation par la conversation, la leçon prononcée au bon moment, l’autorité qui ne vient pas du grade mais de l’expérience et du regard porté sur les autres.

Picard, Wesley : Boothby comme miroir de transmission

L’un des apports les plus subtils de Boothby, à l’époque de Jean‑Luc Picard, c’est de fissurer l’image monolithique du capitaine. Les mentions de ses bêtises d’étudiant, de ses impulsions, de ses erreurs, ne servent pas le folklore : elles donnent du relief à sa discipline présente. La mise en scène de TNG, souvent, aimait cette idée-là : le personnage n’existe pas qu’au présent, il est un montage de versions de lui-même.

En miroir, la trajectoire de Wesley montre ce que la saga fait de mieux : la pédagogie dramatique. L’erreur n’est pas qu’un ressort de scénario ; elle devient un passage initiatique. Boothby, dans cette mécanique, incarne l’étape intermédiaire entre l’institution et l’intime : il ne juge pas au nom du règlement, il parle au nom d’une certaine idée de la maturité.

Voyager et l’effet “Boothby éternel” : un personnage plus vaste que sa fonction

Ce qui a renforcé la légende de Boothby, c’est sa réapparition dans Voyager, où la figure dépasse la simple continuité. Le personnage devient presque un symbole : celui qui traverse les générations, comme si l’Académie possédait une permanence anthropologique. Dans un autre registre, il est même associé à l’idée d’un coach, c’est-à-dire d’un guide dont la discipline n’est pas militaire mais personnelle, corporelle, mentale.

Ces réutilisations auraient pu passer pour du fan service. Pourtant, elles ont cimenté un concept fort : l’Académie comme matrice. Pas seulement un décor, mais une fabrique de récits – et Boothby comme sa conscience tranquille.

Ce que Starfleet Academy réussit : faire exister le passé sans l’écraser

Dans Star Trek : Starfleet Academy, inscrire Boothby dans un parc commémoratif est un choix à la fois simple et brillant. Simple, parce qu’il suffit d’un nom. Brillant, parce qu’il redéfinit l’héroïsme : l’Histoire ne se fait pas uniquement par les capitaines iconiques, mais aussi par ceux qui ont tenu la main, remis quelqu’un dans l’axe, évité qu’une erreur de jeunesse devienne une trajectoire brisée.

Je trouve ce geste d’autant plus juste qu’il arrive dans une série qui, par nature, pourrait se réfugier dans le spectaculaire du futur. Au lieu de cela, elle assume une émotion discrète, presque artisanale : l’émotion des gens qui se souviennent. Sur cet équilibre, un article comme celui-ci éclaire bien la manière dont la série cherche à retrouver une essence classique sans pasticher, en misant sur des décisions de mise en place et de tonalité : https://www.nrmagazine.com/la-meilleure-decision-de-starfleet-academy-fait-renaitre-lessence-classique-de-star-trek-dans-la-serie/.

Le rôle du “Docteur” : un pont vivant entre les siècles

Il y a, dans cette série, un autre outil de continuité particulièrement cinématographique : la présence du Docteur (hologramme) qui a connu, de près ou de loin, une part des figures fondatrices. Le spectateur n’a pas seulement des plaques commémoratives : il a un témoin. Et ce témoin possède une texture dramatique rare, parce qu’il porte le paradoxe de l’immortalité : être encore là, mais changer quand même.

La série justifie d’ailleurs son apparence vieillie par un choix diégétique qui dit beaucoup de sa philosophie : un futur peut être avancé technologiquement sans être déshumanisé. Pour creuser cet aspect, on peut lire : https://www.nrmagazine.com/comment-star-trek-starfleet-academy-justifie-le-nouveau-look-vieilli-du-medecin-eternel/.

Une mise en scène de l’institution : murs, noms, voix, et géographie morale

Ce que j’apprécie dans cette approche, c’est qu’elle comprend une évidence de cinéma : un monde se raconte par sa géographie. Le mur d’honneur, les pavillons, les parcs, ce sont des “plans de coupe” qui n’en sont pas : ils portent une dramaturgie de l’institution. Ici, l’Académie n’est pas neutre ; elle éduque aussi par ses couloirs, ses statues invisibles, ses appellations.

Dans le même esprit, la série joue avec l’idée de voix d’autorité, de présence institutionnelle presque fantomatique – un dispositif qui rappelle à quel point une simple signature vocale peut charrier un imaginaire de franchise et de télévision. Sur ce point : https://www.nrmagazine.com/pourquoi-la-voix-du-doyen-numerique-de-lacademie-starfleet-dans-star-trek-vous-dit-quelque-chose/.

Lecture critique : l’hommage comme test de maturité, pas comme gadget

Le risque, avec ce type de référence, serait de flatter la reconnaissance au détriment de la narration. Or, le Boothby Memorial Park fonctionne parce qu’il ne demande rien : ni rire complice, ni applaudissement méta. Il propose un sentiment. Sur le plan du langage filmique, c’est une bonne pratique : l’easter egg devient un élément de décor signifiant, pas un panneau lumineux pour réseaux sociaux.

Ce choix dit aussi quelque chose de la confiance de la série envers sa propre époque. Elle n’a pas besoin de “remplacer” TNG ; elle la laisse exister comme un passé respectable, parfois idéalisé, mais toujours réinterprété. Si la Fédération du 32e siècle est moins triomphante, alors le souvenir de Boothby prend un sens supplémentaire : quand les institutions doutent, on revient à ceux qui savaient parler aux individus.

Des ponts narratifs qui s’annoncent : continuité, héritages, et l’art de ne pas surligner

Il est intéressant de noter que la série semble semer plusieurs fils entre différentes branches de la saga, y compris des connexions annoncées avec Strange New Worlds via un personnage incarné par Holly Hunter. Là encore, si c’est bien mené, l’enjeu n’est pas la révélation en soi, mais la façon dont elle reconfigure notre perception des institutions et des héritages. À ce sujet : https://www.nrmagazine.com/le-personnage-de-holly-hunter-dans-star-trek-starfleet-academy-revelera-un-lien-tres-interessant-avec-strange-new-worlds/.

En tant que spectateur attentif à la mise en scène, j’y vois une ligne directrice : raconter Starfleet par ses médiateurs – un parc, une voix, un témoin holographique, un nom sur un mur – plutôt que par des expositions dialoguées. C’est une manière élégante d’éviter le didactisme et de préserver une part de mystère.

Ce que Boothby révèle, au fond : l’idée d’une saga qui croit encore aux êtres

Que l’Académie du 32e siècle commémore Boothby, ce n’est pas seulement un cadeau aux fans de The Next Generation. C’est une position morale : affirmer que la grandeur d’une civilisation se mesure aussi à sa capacité à honorer ceux qui ont compté sans conquérir, ceux qui ont guidé sans commander, ceux qui ont formé des consciences plutôt que des carrières.

Et si je devais formuler l’effet exact de ce plan, avec mes réflexes de cinéaste amateur, je dirais ceci : c’est un plan de respiration. Une pause dans le mouvement, une petite clairière dans le récit, où la franchise se regarde elle-même avec tendresse – non pas la tendresse nostalgique qui fige, mais celle qui transmet.

Fin ouverte : que reste-t-il d’une utopie, quand il ne reste que ses souvenirs ?

En baptisant un parc du nom de Boothby, Starfleet Academy pose une question en creux, presque politique : dans un futur où les structures vacillent, qu’est-ce qui tient encore debout ? Les statues des grandes figures, ou la mémoire des gestes minuscules qui ont empêché des vies de dérailler ?

Cette question, je la trouve plus stimulante que n’importe quel clin d’œil. Et elle dépasse Star Trek : elle parle de nos fictions au long cours, de leur manière de vieillir, de ce qu’elles choisissent de sauver. D’une certaine façon, c’est un peu comme ces projets de cinéma qui hantent les réalisateurs – on croit viser l’événement, et l’on découvre que l’essentiel se cache dans les détails, dans les personnages secondaires, dans un décor qui persiste après le générique. Sur la persistance des désirs de mise en scène, et ce que le cinéma fait à nos ambitions, cette lecture en parallèle est intéressante : https://www.nrmagazine.com/joe-carnahan-realisateur-de-the-rip-devoile-en-exclusivite-le-film-quil-revait-de-realiser-mais-qui-lui-a-echappe/.

Passionné de cinéma depuis toujours, je consacre une grande partie de mon temps libre à la réalisation de courts métrages. À 43 ans, cette passion est devenue une véritable source d’inspiration et de créativité dans ma vie.